椎間板(ついかんばん)は消耗してしまいます

2022/06/01

腰椎椎間板ヘルニア、頸椎椎間板ヘルニア、首や腰の痛みで有名な診断名ですね。

今月は、その椎間板(ついかんばん)について書いていきます。

椎間板の役割

ヒトの背骨は全部で24個の骨で構成されています。

その背骨と背骨の間には「椎間板」という軟骨があり、衝撃を吸収するクッションの役割と、からだを前に曲げる、後ろへ反る、左右に捻るといった背骨全体の動きを出すためにつなぎ目としての役割があります。

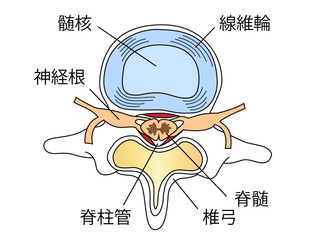

その椎間板の中心にはゼラチン状になっている髄核(ずいかく)と髄核を取り囲む線維輪(せんいりん)とで構成されています。

バームクーヘンでたとえると、バームクーヘンの中心部分にゼラチン状の「髄核」があり、バームクーヘンの部分が「線維輪」というふうにイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。

そして、椎間板は内部に血管が存在しない組織なので、弱ったり、損傷してしまうと人体の他の組織よりも非常に修復、再生しにくい組織でもあります。

椎間板はなぜ弱るの?

椎間板は姿勢や動作、体重の影響によって常に力学的なストレスを受けていて、加齢とともに椎間板の中央に存在する髄核の水分が減少し、弾力性が低下していきます。

弾力性が低下していくと、背骨と背骨に挟まれている椎間板は押しつぶされるような状態になってしまいます。

押しつぶされた椎間板は、姿勢や動作による負担がかかり続けることで髄核がずれはじめ、線維輪を突き破ろうとして線維輪に亀裂が入って痛みが生じた状態を「椎間板症」と呼びます。

基本的な症状は、腰の場合なら腰痛で、痛みが無くても腰のこりや違和感、動きの悪さなどとして自覚するときもありますが、このような状態を放っておくと線維輪の亀裂が増し、腰痛も増していく可能性があります。

そして、さらに悪くなると髄核が線維輪を突き破って飛び出し、脊柱管内の神経組織を圧迫して痛みと様々な神経症状(筋力低下、しびれ、感覚の鈍さなど)を引き起こした状態が「椎間板ヘルニア」になります。

椎間板の損傷程度によって、椎間板症であったり、ヘルニアという診断名になるわけです。

椎間板ヘルニアを放っておいたらどうなるの?

前述したように、椎間板は血管が存在しない組織なので、ヘルニアを起こした椎間板が元通りに修復、再生することはありません。

しかし近年、MRI検査を経時的にくり返すことでわかってきたことは、脱出した椎間板ヘルニアが縮小もしくは消失することがあるようです。

つまり、椎間板ヘルニアと診断されてもヒトの体が本来持っている自然治癒力によって椎間板ヘルニアが吸収されて縮小し、症状が緩和して自然治癒する可能性があるということです。

誰でもが当てはまることではありませんが、痛みや神経症状が重症でなければ、腰痛体操など、からだのケアをして保存的に治療を行って、個人差はあると思いますが症状の変化をみていく必要はあるかと思います。

なので、椎間板ヘルニアの治療は手術でしか治らないということはなく、重症でなければ手術を急ぐ必要もないということです。

実際に、ヘルニアと診断された方がポキポキ鳴らす関節矯正をしなくても症状が消えた方もいらっしゃいますし、ポキポキ鳴らす関節矯正をしないと治らないということでもありません。

ヘルニアと診断されたけど、髄核が飛び出るほどのヘルニアになっていなかったということも考えられます。

そして、椎間板が弱らないようにする予防法としては、腰の場合なら腹筋や背筋などの体幹筋を、頸椎の場合なら肩甲骨周囲の筋肉を強化することが、それぞれの部位の椎間板に加わるストレスを分散させてくれます。

重症でなければ、手術だけは誰もが避けたい方法ですからね。

今月も最後まで読んでいただきありがとうございました。

関連エントリー

-

ストレスだけじゃない

昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭

ストレスだけじゃない

昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭

-

股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?

座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい

股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?

座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい

-

膝が痛い!原因と対策方法

健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり

膝が痛い!原因と対策方法

健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり

-

アイススラリーって知ってますか?

毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ

アイススラリーって知ってますか?

毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ

-

インナーマッスルが重要な理由

9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について

インナーマッスルが重要な理由

9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について

糸井中国整体術

当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。

| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |

|---|---|

| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |

| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |

| 定休日 | 不定休 |

| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |