- ホーム

- ブログ

ブログ

からだの歪みや関節痛に、マッサージ、鍼灸、関節をボキボキ鳴らしてもダメなら何をするの?

2022/10/25

先月、働きが悪くなった筋肉が原因で、関節の痛み、からだの歪みになってしまいますとお伝えしました。

関節痛、からだの歪みの症状に対して、凝っている筋肉をゆるめる、鍼を打つ、関節をボキボキ鳴らすことをしても一時的に良くなることはありますが、根本改善にはならないともお伝えしました。

これらの筋肉は、関節を支える上で重要な働きがあるにも関わらず、かなり働きが悪くなりやすい特徴があります。

ヒトは、使いやすい筋肉ばかりを使う傾向にあるので、どうしても働きの悪い筋肉は、ほったらかしにされた状態になってしまいます。

いいえ、ちょっと違います。

動かして関節に痛みが出ているときに筋トレをしたり、ゴルフのスイング練習などをしても、関節を守り、動きをサポートするための筋肉は鍛えられません。

筋トレで動く筋肉は、大きくて使いやすい筋肉が動くので、良くなるどころか、さらに痛めてしまうリスクがでてきます。

じゃあ、どうするのか?

筋トレではなく、働きの悪い筋肉に意識を向けて関節を動かすトレーニングで、凝りや関節痛の原因となっている筋肉を動かすことで改善に導きます。

つまり、自分で動かすセルフケア、運動療法です。

え~~~!!

自分で運動するの?運動苦手やからできひんわ~って言われてしまいそうですが。。。(^^;)

じつは、運動療法は整形外科疾患においても、手術よりも効果があると実証されています。

これは日本だけの話ではなく、海外でも言われていることです。

私がここで言う運動療法は、重りを持っての筋トレではありません。

関節が痛い、からだの歪み、凝り、からだの不調はなぜ起こる?

2022/09/30

関節痛、ストレートネックなどのからだの歪み、首こり、肩こり、背中や腰、膝が痛い、からだの不調などなど。

しかし、関節矯正で整えたり、凝っている筋肉だけをゆるめる、鍼を打つ、温めて血流を良くするだけで、働きの悪い筋肉を放置していては根本的な改善にはなりません。

働きの悪い筋肉に何も手を打たず、施術後いつものように普段通りの生活動作や運動をしていると、時間とともにからだはまた元の歪みに戻り、一時的にゆるんでいた筋肉は再び凝り始めてきてしまいます。「1日1万歩」を目標に歩く必要はないですよ

2022/08/25

今月のタイトルを見て「えっ!」と思ったかと思います。

2019年の高齢女性を対象とした研究結果では、1日4400歩を歩く人は、1日2700歩以下のあまり歩かない人と比べると、その後の4年間の死亡率が低いことがわかったそうです。

ただ、死亡リスクの低下は1日約7500歩で最大になるようで、1日1万歩やそれ以上歩いてもメリットがないこともわかったそうです。

同様に2020年の研究結果では、1日8000歩から1万2000歩を歩く人は、1日4000歩の人と比べて、あらゆる原因での死亡リスクが低くなるとわかったそうです。

これらを合わせると、1万歩に達しても、達していなくても、多く歩くことは健康に良いということになります。

どのくらいの運動をすれば良いのかな?って迷ったことありませんか?

2022/08/24

先月、1日1万歩を目標に歩かなくても良いですよというテーマで書きました。

その運動負荷ですが、運動をするときにどの程度の強さまでなら効果が期待できるのかわからないですよね。

運動を始めようと、いざやる気を出しても1日にどれくらい運動をすればいいのかな?と悩むことになってしまいます。

目的に合わせた適切な運動強度を設定することは、運動を効果的に行うために必要不可欠な要素です。

そこで、今月は運動強度の指標について書いていきます。

運動強度は、運動時の負荷やきつさのことを指し、表し方には「METs(メッツ)」、「心拍数」、「自覚的運動強度(RPE)」というものがあります。

その中でも、「METs(メッツ)」について書いていきます。

メッツは、からだを動かしたときに感じるきつさ(身体活動や運動の強さ)を表す指数です。

座って安静にしているときを基準として、安静にしている状態と活動する動作や運動と比較して何倍のエネルギーを消費するかを見る単位となります。

人は安静にしていてもエネルギーを消費しているので、その状態が1メッツとなります。

そして、安静時の2倍のエネルギーを消費する場合は2メッツ、3倍なら3メッツ、4倍なら4メッツとなっていきます。

消費カロリーが少ない順に「低強度」→「中強度」→「高強度」に分類されて、活動強度が高いほど、からだにかかる負荷が大きくなります。

活動強度の目安は以下のとおり。

・低強度:簡単な家事、ゆっくりとした散歩など(1~3メッツ未満)

・中強度:早歩き、犬の散歩、山歩きなど(3~6メッツ未満)

・高強度:ジョギング、かけ足、ジャンプなど(6メッツ以上)

冒頭に書いた、ある程度の運動負荷とは「中強度に相当する3~6メッツの身体活動や運動」を日常生活のなかに20分間取り入れるということです。

基本的に、1日8000歩で中強度の運動を細切れでも良いので合計して20分できていれば万病予防になると言われています。

しかし、1日8000歩を歩いて翌日に疲れが出る、膝が痛くなってきたなど、体に違和感を覚えたときは、1日7000歩で中強度の運動を15分に減らすことや目的に応じた歩数の調整と運動強度の調整は必要になってきます。

健康のために毎日1時間歩いているという設定で運動強度を計算すると、普通の歩行(分速67m)は3メッツの運動強度なので、

3メッツ × 1時間 × 7日 = 21メッツになります。

合計すると、21メッツ + 9.933 = 30.933メッツになります。

そして、1週間で健康に望ましいとされる23メッツをクリアすることもできます。

また、65歳以上では運動の強度を問わず、1週間あたり10メッツ行うことが必要とされています。

運動の強度を問わないというのは、3メッツ未満の活動や運動で構わないということです。

3メッツ未満の運動例としては、2.3 ストレッチング、2.8 座って行うラジオ体操があります。

脳の活性化のためにも生活習慣病などに気をつける必要がありますし、 生活習慣病などに気をつけるためには、日常の活動や定期的な運動が必要となってきます。

3メッツ未満の生活活動

1.8 皿洗いをする

2.0 洗濯をする、立って食事の支度をする、非常にゆっくりとした歩行

2.2 こどもと軽く遊ぶ

2.0 ~ 3.0 時々立ち止まりながら買い物や散歩をする

2.3 ガーデニング、動物の世話をする

2.8 ゆっくり歩く

3メッツ以上の生活活動

3.0 普通歩行(67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片付け、子どもの世話(立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位)

3.3 カーペットやフロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦

3.5 歩行(75~85m/分、ほどほどの早さ、散歩など)、楽に自転車に乗る(8.9km/時)、階段を下りる、軽い荷物運び、車の荷物の積み下ろし、荷づくり、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度)、車椅子を押す、釣り(全般) 、スクーター(原付)・オートバイの運転

4.0 自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)

4.3 やや早歩き(やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える)

4.5 耕作、家の修繕

5.0 早歩き(速く=107m/分)、動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に)

5.5 シャベルで土や泥をすくう

5.8 子どもと遊ぶ(歩く/走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬

6.0 スコップで雪かきをする

7.8 農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除)

8.0 運搬(重い荷物)

8.3 荷物を上の階へ運ぶ

8.8 階段を上る(速く)

3メッツ未満の運動

2.3 ストレッチング、全身を使ったテレビゲーム(バランス運動、ヨガ

2.5 ヨガ、ビリヤード

2.8 座って行うラジオ体操

3メッツ以上の運動

3.0 ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳

3.5 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー

3.8 全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス)

4.0 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1

4.3 やや早歩き、ウォーキング(93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ)

4.5 テニス(ダブルス)✽、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2

4.8 水泳(ゆっくりとした背泳)

5.0 かなり早歩き(107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ)

5.3 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) 、スキー、アクアビクス

5.5 バドミントン

6.0 ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ)

6.5 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って)

6.8 自転車エルゴメーター(90~100ワット)

7.0 ジョギング、サッカー、スキー、スケート、ハンドボール(試合時)

7.3 エアロビクス、テニス(シングルスの試合時)、山を登る(約4.5~9.0kgの荷物を持って)

8.0 サイクリング(約20km/時)

8.3 ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、ラグビー(試合時)

9.0 ランニング(139m/分)

9.8 ランニング(161m/分)

10.0 水泳(クロール、速い、69m/分)

10.3 武道・武術(柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー)

11.0 ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット)

今月も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

腰、お尻、足に痺れや痛みを伴う坐骨神経痛とは?

2022/07/01

坐骨神経痛とは?

原因は?

症状は?

腰痛として感じる場合、足全体が痛む場合、太ももやすね、膝の裏など部分的に痛みを感じる場合もあります。

多くの場合、最初は足や腰の違和感から始まり、次第に痛みや痺れを感じるようになってきます。

・腰から足にかけて、痛みや痺れ、だるさがある

・足に張りがあり、ピリピリとした感じがある

・歩くたびに足腰の片側に痛みがある

このような症状があったら、坐骨神経痛かもしれません。

腰や足に痛みや痺れを感じたら

症状が軽いうちなら、筋トレやストレッチなどで改善できるときもあります。

仕事で同じ姿勢をとり続ける方、長時間のデスクワークをする方は、休憩時間にストレッチや可能であれば30分に1回くらいは立ち上がって筋肉を動かすなど、負担がかかりやすい腰の筋肉の緊張をほぐすようにしましょう。

坐骨神経痛は放置していても症状が緩和することはありません。

痛みのピークが過ぎるまで安静にしていても、何も対策しなければどんどん悪化してしまいます。どのくらいで治る?

もちろん個人差はあります。

痛みのピークも差があり、だいたい3日~1週間くらいといわれています。

また、坐骨神経痛は再発することがあります。

痛みがなくなったからと足腰に負担をかけていると、再発することがあるので注意は必要です。

坐骨神経痛の時にやってはいけないこと

長時間座り続けることは避けましょう。

長時間座ることで、腰の筋肉のコリが強くなり、坐骨神経をより圧迫することになってしまいます。

症状がきつい時に、重いものを持つ、激しい運動をする、スクワットをするなど、変な体勢で無理をして腰に負担がかかることは避けましょう。

予防は?

坐骨神経痛を予防するには、筋トレ(極端な痛みがない場合)やストレッチが効果的です。

坐骨神経を圧迫する腰の筋肉のコリをとることが、坐骨神経痛から解放されることにつながります。

坐骨神経痛のときにできる筋トレやストレッチは部位によっていろいろあります。

筋トレ

でも、お尻の筋肉を鍛えることも大事ですが、特に股関節を曲げるときに働く腸腰筋のトレーニングをするのが重要と思っています。

軽度の坐骨神経痛であれば筋肉をつけることである程度改善することができます。

ストレッチ

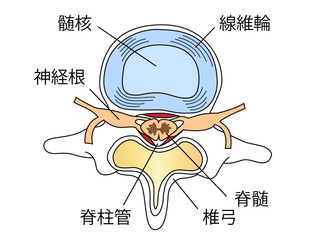

椎間板(ついかんばん)は消耗してしまいます

2022/06/01

腰椎椎間板ヘルニア、頸椎椎間板ヘルニア、首や腰の痛みで有名な診断名ですね。

今月は、その椎間板(ついかんばん)について書いていきます。

椎間板の役割

椎間板はなぜ弱るの?

椎間板ヘルニアを放っておいたらどうなるの?

こんなとき、あなたならどうしますか?

2022/05/01

膝の痛み改善や予防のためにサプリメントは効果あるの?

2022/03/01

膝や腰の痛みは気になるけど、「通院するのが面倒…」「人工関節の手術は避けたい…」そんな気持ちもあって毎日欠かさず飲み続けている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

サプリメントを飲んで症状が良くなった、改善されたのなら、その方にとって満足のいく効果が得られたのであれば良いサプリメントかもしれません。

骨盤底筋群のトレーニングできていますか?

2022/02/01

骨盤底筋群のトレーニング効果が表れる目安は、約1ヵ月〜8ヵ月くらいと言われています。

約3ヵ月くらいから、効果が徐々に出始めると言われているので長い目で取り組む必要があります。

ただし、骨盤底筋群のトレーニングは重りを使って負荷を加えることができない場所なので、過酷なトレーニングはできません。

自分の意思で発揮する筋肉の収縮力のみでしか鍛えられないので、トレーニング回数を増やしたからといって短期間で劇的に改善する方法はありません。

そして、骨盤底筋群のトレーニングは始める年齢によっても効果と期間は大きく違ってきます。

早い年齢で始めれば、より早く効果が表れます。

一般的に筋肉は使わなければ、加齢と共に衰えてしまいます。

活動量が多い若年層であれば衰えは感じにくいですが、活動量が少なくなりやすい中年層から高齢層は筋肉に力を入れる意識がなければ、知らず知らずのうちに衰えてしまうので効果の実感まで長期間かかってしまいます。

筋肉は、トレーニングをすることによって機能が上昇したり維持できたりする一方、トレーニングを止めると衰えてしまいます。いかに自力で意識をして継続することが大事になってきます。

なので、毎日欠かさずできれば言うことなしですが、なかなか難しいですよね。

大事なことは、骨盤底筋群に力が入っている感覚を意識することです。

今月も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

骨盤底筋群を鍛えるメリット(男性版)

2022/01/31

1月1日に公開するはずだったブログが公開できていなかったようです。

12月に女性の骨盤底筋群について書きました。

1月最終日ですが告知通り、男性の骨盤底筋群について書いていきます。

骨盤底筋群は、女性の産前産後に深く関係している筋肉なので、男性の場合は女性ほど気にしなくても良いように思ってしまいそうですが、じつは男性も骨盤底筋群を鍛えるほうが良いです。

男性の骨盤底筋群は、女性とは少し構造が違います。

恥骨から肛門にかけて骨盤の底にある筋肉の集まりのことをいい、自転車に乗るときにサドルに当たる部分は女性と同じです。

男性の場合この筋肉群は、尿道を取り囲むペニスの下の部分と肛門の周りを取り囲んでいて、内臓、膀胱や直腸などを本来あるべき位置に収まるように骨盤の底から支え、姿勢を保ったり、排泄のコントロールをする役割をしています。

男性の骨盤底筋群も自分の意思で動かすことのできる骨格筋という筋肉に分類され、腕や足の筋肉、腹筋や背筋と同じように、鍛えると強くなる性質があります。

男性の骨盤底筋群が弱くなるとどのようなことが起こるのか?

「疲れやすい」「疲れがとれない」という不調を抱えている男性は少なくありません。

疲れなどの体調不良の原因は様々ありますが、骨盤底筋の衰えが原因の可能性もあります。・ポッコリお腹、代謝の低下

骨盤底筋群の衰えは、尿もれを悪化させる他に膀胱以外の臓器にも、余計な負担をかけてしまいます。

特に排泄機能に負担がかかると、日々の活動量が減少するのと合わせて代謝も低下する悪循環になってしまいます。

代謝量の低下は太りやすくなったり、老廃物が溜まりやすくなってしまうため、下半身がむくみやすくなってしまいます。

また、からだのそれぞれの部位は細いけども下腹だけぽっこりしている人も少なくないと思います。

これは前述したように、骨盤底筋群で支えなければならない臓器が移動してしまい、下腹の太りの原因にもなってしまいます。

食べ過ぎだけを気をつけるのではなく、骨盤底筋群の衰えにも注目してみましょう。

骨盤底筋群を鍛えることで下腹、下半身痩せが見込めるうえに、代謝の上昇も期待できるので、ダイエットの際にはアプローチする部位のひとつとして考えても良いでしょう。

・尿もれ・便失禁

骨盤底筋群が衰えてしまうと、膀胱や直腸を正常な位置で支えることができなくなり、頻繁に尿漏れをしてしまう可能性があります。

ゴルフの素振りや仕事中のちょっとした力みで尿もれをしてしまう可能性があります。

尿もれだけでもかなりのショックを受けるのに、さらに便失禁の可能性まであります。

骨盤底筋群は、肛門括約筋の開閉にも深く関係しているので衰えると排便コントロールが難しくなってしまいます。

尿もれや便失禁は、高齢になってからの悩みだけではなく、じつは働きざかりの中年層にも多いトラブルなのをご存じでしょうか?・前立腺がんの合併症

男性が発症するがんの中で非常に多いのが「前立腺がん」です。

いつ誰が発症してもおかしくない前立腺がんは、治療中や治療後に生じる合併症も悩みの種となっています。

それが、尿もれや勃起障害(ED)です。

手術や放射線治療により、前立腺周辺の神経や筋肉が傷ついてしまい、排泄コントロールの障害や勃起障害(ED)をきたしてしまいます。

この合併症を改善する方法として、骨盤底筋群を鍛えることが推奨されているのをご存じでしょうか?

定期的に継続して骨盤底筋群を鍛えることで、排泄障害や勃起障害の改善が見込め、骨盤底筋群はホルモン分泌にも大きく関わる精巣にも関係しています。

骨盤底筋群が正常な働きをすることで、精巣も正常にホルモン分泌ができるようになります。

その精巣から放出されるアンドロゲンというホルモンは、前立腺がんや前立腺肥大にも関係しています。

骨盤底筋群は、男性に必要不可欠な多くの機能を支えている筋肉群なので、鍛えておくほうがからだへの負担はなにかと軽減されます。

男性不妊には先天性と後天性のものがあり、先天性の原因は様々な遺伝的要因や発育段階で受けた影響等で性機能不全になるものです。

性機能不全とは、性的欲求や性的興奮とその最高潮などが減退、欠如する状態をいい、勃起障害や射精困難などがあります。

改善、軽減することは可能!

上記症状は、骨盤底筋群のトレーニングを取り入れることで改善、軽減させることができます。

トレーニングは、座ったまま、寝ながら、立ちながらでもできます。

力が入っている感覚として、大便を切る感覚、ペニスを持ち上げる感覚、尿を押し出す感覚があれば上手くできています。

骨盤を前に突き出すような動きは間違いです。骨盤は前に突き出さないようにして骨盤底筋群に力を入れてください。

・座ったままトレーニング

どんな椅子でも構いませんが、お尻が沈み込んでしまうような座面が柔らかい椅子ではなく、座面がしっかりしている椅子の方がやりやすいです。

椅子に深く腰かけ、背もたれにしっかり背中をつけます。

両手は真っ直ぐ下におろしたままで良いですが、慣れないうちは骨盤底筋群に力が入っているのを確認するために、ペニスの付け根の下(一般的な呼び方では蟻の門渡りと言われる場所です)を触れながらやるとわかりやすいです。

姿勢を正して、肛門からペニスの付け根の下、尿道へと徐々に力を入れます。

下から上に引き上げるように、5秒から10秒程度かけて引き締めていきましょう。息はゆっくり吐きながら骨盤底筋群に力を入れます。

不慣れな間は、回数よりも骨盤底筋群に力が入っているか意識するのが重要です。

慣れてきたら、5秒から10秒程度×10回、10回を1日のうちに10セットというように、少しづつ回数またはセット数を増やすようにして1日300回を目安にこなせると良いでしょう。

・寝ながらトレーニング

仰向けに寝て両膝を軽く曲げ、肩幅程度に足を開きます。

骨盤底筋群に力が入らず、お腹だけがへこんでいないか、お尻の筋肉だけが硬くなっていないか確認してください。

・立ちながらトレーニング

足を肩幅程度に開きます。腕は上げていても、下ろしていても構いません。

姿勢を正し、肛門から男性器にかけて力を入れていきます。全体に力を入れるというよりは、肛門からペニスを持ち上げていく感覚で力を入れていくことを意識してみてください。

テーブルや手を乗せられる台みたいなものがあれば、テーブルに両手を着き前かがみ気味で同じトレーニングを行うのも良いでしょう。

不慣れな間は、尿もれや放屁など排泄系トラブルが出る場合があるので、電車内や会社内では慣れてコントロールが出来るようになってからするのが良いでしょう。

先月よりも長くなってしまいましたが、自分の意思で動かせる筋肉で、男性も上記症状の悩みを改善できるなら、毎日の習慣としてやる価値は十分にあると思います!

継続は力なり!

今月も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

-

ストレスだけじゃない

昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭

ストレスだけじゃない

昼夜の寒暖差で自律神経症状が出ることもありますよ!

10月中頃くらいから気温も落ち着いてきて過ごしやすくなってきたけど、なんだか疲れやすい、からだが重く感じる、頭

-

股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?

座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい

股関節のつけ根に何か詰まったような感覚、違和感を感じていませんか?

座っていたり、しゃがんだり、股関節を曲げるとつけ根がグーッと圧迫されるつまりを感じたことはありませんか?ひどい

-

膝が痛い!原因と対策方法

健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり

膝が痛い!原因と対策方法

健康のためにウォーキングをする事は非常に良いことです。でも、普段運動習慣がないから健康のためにと思って始めたり

-

アイススラリーって知ってますか?

毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ

アイススラリーって知ってますか?

毎日暑いですね。水道の水も冷たくなく、ぬるいです。先月は最高気温が40℃になった日もあって、8月はどうなるんだ

-

インナーマッスルが重要な理由

9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について

インナーマッスルが重要な理由

9月も暑い日が続くようですので、熱中症にはお気をつけください。さて今月は、インナーマッスルが重要な理由について

糸井中国整体術

当院は完全予約制です。夜9時からの施術や土曜、日曜、祝日のご予約、施術もご相談ください。

| ご予約・お問合せ お客様専用電話番号 | 090-1148-5583(2代目院長直通) |

|---|---|

| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町18-2 |

| 電話予約受付時間 | 9:00〜22:00 営業のアポ取り、事業提案等の営業行為の類いは一切受付けていません。 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00が基本ですが、時間外でも可能な限り対応させていただきますので、 遠慮なくご相談ください。 |

| 定休日 | 不定休 |

| 2代目院長 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 午後 | ○ | ○ | 要相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |